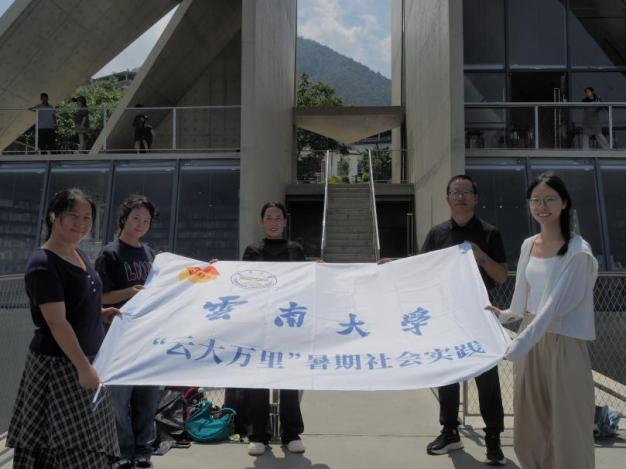

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实习近平总书记关于青年工作的重要论述,云南大学马克思主义学院2025年暑期“三下乡”,共立项23支团队,153名马院学子在26名指导教师带领下前往包括文山、临沧、怒江、昭通、普洱等33个调研地,围绕“铸牢中华民族共同体意识”“马克思主义与当代发展研学”“‘返家乡’实习实践”三大主题开展实践调研活动。形成23篇结项报告、21篇调研报告、4篇学术论文、1个特色教案,用脚步丈量青春,用实践深化理论。

“铸牢中华民族共同体意识”系列主题社会实践

一、沧源实践团:从抗英历史到茶山共生,共铸边疆共同体意识

云南大学沧源实践团走进临沧市沧源佤族自治县,围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题,开展为期7天的实地调研。在班洪葫芦王地,团队重温1934年佤族人民联合各族武装抗英斗争的历史,深刻体会“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体精神;在碧丽源茶业,调研“企业+农户+生态”模式如何带动各族群众共享发展成果;在帕良村,总结“积分制治理+特色产业+文旅融合”的乡村振兴经验;在葫芦小镇与民族中学,感受民族文化传承与青少年共同体意识教育的有机结合。实践团表示,沧源之行让他们深刻认识到:铸牢中华民族共同体意识,既是历史的选择,更是现实的需要。

二、“文旅赋能”实践团:艺术为桥、美食为媒,文旅融合绘就民族团结新画卷

“文旅赋能”实践团走进大理市中和村与南五里桥村,探寻文旅融合如何成为民族团结的“黏合剂”。在中和村,团队看到白族、彝族、纳西族等多民族文化通过艺术工坊、民族建筑、非遗技艺等形式交融共生;在南五里桥,回、汉、白、彝、纳西、傣六族群众共居共乐,依托“党建+文旅”模式发展美食街、民宿经济,实现“同走致富路、共饮一泉水”。团队建议进一步发挥大理“民族文化活态博物馆”优势,打造青少年研学路线、数字传播平台,让民族团结教育“潮”起来、“活”起来。

三、“兴边富民”实践团:峡谷深处崛起民族团结“文化磁场”

“兴边富民”实践团深入怒江州阳坡村,围绕“文化—红色—产业”三位一体发展路径展开调研。团队走访傈僳族传统村落、先锋书店、抗战遗址、咖啡合作社等地,看到阳坡村如何通过“合作社+商户+农户”模式,发展咖啡、民宿、手工艺等多元业态;如何通过“神树信仰+抗战记忆+民族节庆”构筑精神家园;如何通过“智慧步道+文化标识+旅游节点”打造民族团结景观带。团队提炼出“阳坡模式”:文化浸润凝聚认同、产业联动促进共富、精神传承激发内生动力,为边疆民族地区提供可复制、可推广的振兴样本。

四、“民族共生”实践团:田野与苗寨间的民族共生图景

“民族共生”实践团走进昭通市镇雄县林口镇与湾子苗寨,在田间地头与苗族刺绣、彝族农耕、汉族民居的交汇中,感受多民族共居共融的日常。在林口村,队员与彝族、汉族群众一同劳作,记录山地农耕技艺与民族协作细节;在湾子苗寨,团队走访苗族木楼、学习刺绣技艺、聆听“蝴蝶妈妈”传说,体会民族文化在屋檐下的活态传承。队员们感叹民族团结不是抽象口号,而是日常的生产协作、生活互助与文化尊重。

五、“民族团结”实践团:从“碑文”到“心文”,探寻民族团结教育新路径

“民族团结”实践团走进普洱市宁洱县,围绕民族团结誓词碑的传承机制展开深入调研。团队走访纪念馆、曼连村、学校与社区,发现尽管誓词碑影响力大,但青少年参与度不足、传播形式单一。为了让历史“潮”起来,才能让认同“燃”起来。团队提出“打造数字化传播产品”“开展跨民族青少年交流营”“推动‘青少年讲解员’计划”,让年轻人成为传承主体的对策路径。

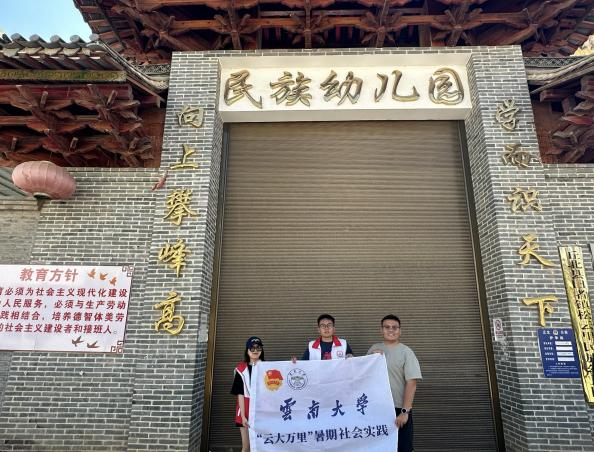

六、“民族互嵌”实践团:旅居社区里的民族互嵌新实践

“民族互嵌”实践团走进文山州丘北县,聚焦旅居型民族互嵌社区建设路径。在仙人洞村,团队看到彝族群众与外来旅居者通过民宿、非遗工坊、民族节庆实现“共居共学、共事共乐”;在茶花村,调研易地搬迁社区如何通过壮族壁画、民族幼儿园、旅游路线建设,实现“搬得出、稳得住、能致富”。民族互嵌不仅是空间上的共居,更是经济上的共赢、文化上的共融、情感上的共鸣。

结语:让民族团结之花在青年心中常开长盛

从佤山到洱海,从怒江峡谷到丘北田园,云大青年用脚步丈量民族团结的广度,用心灵感知共同体意识的深度。他们表示:“民族团结不是远方的口号,而是脚下的土地、眼前的笑脸、心中的信仰。我们将把调研成果转化为学术报告、政策建议、课堂教案,让民族团结之花在更多青年心中常开长盛。”